ただ白い景色、パムッカレ

温泉水の枯れたパムッカレ石灰棚。

温泉水の枯れたパムッカレ石灰棚。 温水がわき出していた箇所

温水がわき出していた箇所カッパドキアからデニズリという町に19日の早朝着いた。長距離バス乗り場の夜明けを見るのは何度目だろう?と思いつつ、日本の生活では、クラブ帰りの早朝しか眺めた事のない朝の空の、夕日を巻き戻しているような光の移り変わりを眺めた。

パムッカレに行くというと、時間になるまで此所で待っていろと、あるバス会社のカウンターの中の椅子に座らせてくれたのだけれど、乗ったのはバスやドルムシュでなく、自家用車でホテルまでタダで送ってくれた。

温水の流れで出来たらしい模様

温水の流れで出来たらしい模様今までに見てきた安宿の「旅の情報ノート」(日本人旅行者が他の旅人の為に行った地域の情報を書いたもの)によると、むりやりあるホテルに連れて行かれたとか、書いてあったのだけれど、せっかくなので、賛否両論で旅行者によって印象のカナリ違う、その「あるホテル」に泊まってみたかったのもあって、私には、調度良かった。

パムッカレは、いっぱいに張ったアクアブルーの温泉水で一杯の石灰棚の景色が有名だけれど、現在は、温泉水は殆ど枯れていて、棚は空っぽだった。TVの取材の時だけ棚田のような構造の石灰棚に満々と水を流すらしい。そして、みんな一泊する価値はないと言っていたように、町のレストランは高いし、石灰棚も半日あれば、十分見て回れる規模であった。

水が張ってた箇所

水が張ってた箇所石灰棚が出来ている丘の麓にあるパムッカレから棚に入る道は、裸足で歩かないといけない上、熱々の温泉水が流れている訳ではないので、肌寒い早朝は、ちょっと凍えそうだった。掘られた溝に温泉水が流れていて、てっぺん辺りは暖かくて勢いがあって、足湯を満喫できた。温水が流れた跡が、成分に含まれる石灰で固められているらしく、綺麗に不思議な模様が浮き出ていた。やっぱり、どこかでみた石灰棚の写真とは景色は全く異なっていて、メインの石灰棚はカラカラだったけれど、かなり端っこまで行くと水が貯まっている箇所があったのでよかった。

遺跡もある。

遺跡もある。温水が枯れているという話を事前に聞いていたので、落胆しなかったし、カラカラでも不思議な白い景色を満喫できてよかった。

石灰棚のある地帯は、遺跡もあって、古代の遺跡が沈んでいる温水プールも18リラで入れる。この温水プールの建物は、入浴しなくても中に入れるので、見学に行ったら、プールの周りにカフェやお土産物屋さんがあって、かなり騒がしい印象だった。

建物の傍に郵便局があって、ポストカードを日本に出したら、通常一枚0.8リラなのに、1リラとられてしまった。

古代遺跡の沈んだ温水プール。

古代遺跡の沈んだ温水プール。温水を午後2時から流すと聞いたので、町に戻って食事をしたりしてから、また出かけた。パムッカレの町は、時間を潰せる様なお土産物やさんとかないので、一泊しなくてもいいなぁとつくづく思った。ただ、私が行きたいセルチュク行きのバスは、午後や深夜の便がないらしいので、私は一泊しなくてはならなかった。石灰棚の入場チケットは1日有効なので、ちょっと便利だった。

午後3時位に、再度、石灰棚を登りにいくと、水の流れが変わっている箇所が幾つもあった。けれど、やはり石灰棚はカラカラの景色で、所々、青い水たまりが出来ている位だった。水たまりには、グレイがかった白い泥が沈殿していて、素足で踏み込むと煙の様に水の中を舞っていて綺麗だった。棚は小高い丘の上の方にあるので、風が強くて、夕方は寒かったので、日没を見るのを諦めてホテルに戻った。

エフェスの遺跡が有名なセルチュク

セルチュク郊外の聖母マリアの家。

セルチュク郊外の聖母マリアの家。 昔のハマムの遺跡。

昔のハマムの遺跡。20日のお昼にセルチュクに向かったのだけれど、途中大渋滞に巻き込まれた。皆どうしたんだ?というカンジでバスを降りて一服したりしていた。やがて車の流れはゆっくりと流れる様になって、交通事故があった事を知った。焼けた大きなトラックが横転して黒こげになっていたのだ。

セルチュクでは、老夫婦が経営しているホテルにシングル10リラで泊まった。シャワーもついているし、綺麗で安かった。おばあちゃんは、英語が殆どできないけれど、私をみて「ジャポンヤ、、むにゃむにゃ…」とむにゃむにゃ言って、オレンジをいきなりくれたりして優しかった。街は、エーゲ海沿岸らしく、どことなくリゾートな雰囲気で、東欧というより、西欧ムードで、空気も今までの場所と比べると暖まっていた。街をうろうろ見て回っていた時、たまたまお土産物屋さんの前で、中国人の女の人と出会い「ニーハオ」と言ってみたら、たまたま発音が完璧だったらしく、中国語で話しかけられてしまい、「中国語わからない、日本人です。」と告白したら、ガッカリされた。その後、お土産物屋の青年が韓国人旅行者やイタリア人に声をかけて、何故かみんなでお茶することになった。恐ろしく気分屋でマイペースな土産物屋の青年に、中国人、イタリア人は、「彼は言っていることがコロコロ変わるから信用出来ない」といいつつも、礼儀正しく彼と話していて、大人な対応で、韓国人二人組の女の子は英語ができないので、?という顔つきで、青年のペースに巻き込まれていた。

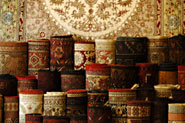

美しい絨緞。

美しい絨緞。その後、イタリア人の友人の絨毯屋さんのお店に行った。彼は、リタイアしたら、友人もいるセルチュクに住みたいと話していて、休暇の度に、此所に来ているそうだ。文化や芸術、日本の先端技術情報に詳しくて、頭が良くて、冗談好きな陽気なムードメーカーだった。茶道について、総てを完璧に行うなんて不思議だ。と言っていたので、よくわかっていないけれど、総ては宇宙に反映されるので、大小関係なく完璧に行う事が大切なんだと答えておいた。中国人の女性は、ホテルビジネスに関わっていて、イスタンブールのホテルで短期で働いていて、数ヶ月後に、中国に帰るらしい。トルコは珍しくチャイナタウンがないよね、と言うと、中国人に全然会わないの、と寂しそうだった。自由旅行は、こんなカンジで、他の国の人と話せるから楽しいなと思う。

修道士と尼さん。

修道士と尼さん。セルチュク郊外に聖母マリアが晩年を過ごした場所があって、翌日、中国人の人と一緒に行く事になった。ホテルでおじいちゃんに行き方を尋ねると、タクシーで往復50リラ位だと言われた。朝食を食べている時、おばあちゃんが、「ジャポンヤ、、、オウトストップ(ヒッチハイクの事)、、むにゃむにゃ…」と、ヒッチハイクを勧めてくれたので、ヒッチをしようとしたけれど、そもそも聖母マリアの家がある方向がわからなかったので、結局タクシーを使った。タクシー乗り場で最初往復60リラと言われて、30なら乗る。と言ったら、結局30リラになったので、相場は25リラ位かもしれないと思った。

紙をくくりつける男性。

紙をくくりつける男性。街を見下ろす山の中腹にマリアハウスはあり、カッパドキアの屋外博物館の様に団体の観光客で賑わっていた。韓国人のクリスチャンの一行が礼拝していて、韓国語で賛美歌を歌っていた。聖水が湧いていて、みんな水を汲んでいて、真剣に紙切れを壁に設置してある網にくくりつけていたので、紙には願い事がかいてあるのかなと思った。日本の神社の景色そっくりだった。マリアハウスは、ある修道女が霊能力みたいなので探し当てた場所として有名で、バチカンの巡礼所としての認定も受けているらしい。

エフェゾにおけるヨハネの考古学的足跡

エフェゾにおいては、古くから福音史家ヨハネの墓が大事にされてきた。西暦431年、エフェゾでの公会議は聖母マリアをテオトコス(神の母)という名称で奉る事を許可する決定を下した。またエフェゾでは、聖母マリアに捧げられた最初の教会が建てられた。このようにエフェゾの教会は、古来、聖母マリアに捧げられた最初の教会が建てられた。このようにエフェゾの教会は、古来、聖母マリアに対する信仰が厚かったのである。教父(教会初期の神学者や歴史家)のなかには、母マリアがヨハネと共にエフェゾに移り住んだと思わせる話を語っている者もいる。(例えば、公会議からエフェゾの教会への手紙)

キルシンジの村人は、エフェゾにおける初代教会のクリスチャンの子孫であり、大昔からこの場所を聖母の最期の住まいであったとして、巡礼の聖地としてきた。ドイツの有名な神秘家カタリナ・エムリックは、この地に聖母が生活しておられたことを幻を通してみた、と断言している。これは個人の体験であるが、1891年、カタリナ・エムリックのこの不思議な言葉もあって行われた発掘調査では、現在の小聖堂の下に1世紀と4世紀の壁の跡が残っており、7世紀には聖堂が建て直された事が明らかとなった。現在の建物は1951年に完成されたものである。

-マリアハウスの立て看板の説明より-

シリンジェ。

シリンジェ。和やかなのんびりした雰囲気のマリアハウスから市内に戻り、そのままシリンジェという近郊の山間の村を観に行った。

そこは、イタリアの田舎町のような雰囲気で、ワインとオリーブが特産品で、オリーブ石鹸やオイル、シリンジェワインが売られていた。

軒先ではハーブや手作りのレースを売っていて、彼女が「この村は貧しいのね。観光客が来なかったら皆死んじゃいそう」といった通りのどことなく余裕のない村に見えた。

セルチュクのマーケット。

セルチュクのマーケット。疲れたので、宿に戻ることにして、途中市場で、オリーブオイルに漬けたぶどうの葉っぱで米を巻いたお惣菜と、ロールケーキを一切れ(各1リラ)買って、ホテルのレセプションのソファで食べて昼寝をして、夜のバスの時間まで、絨緞屋でカーペットの民族模様についての本を読みながら店番したり、みんなでおしゃべりしつつ、のんびり過ごした。綺麗なシルクの絨緞があったけれど、2000ドルはするらしいので、眼の保養として、ずっと眺めていた。

セルチュクは、エフェス遺跡が有名なのだけれど、気温差で疲れたのと、トルコは遺跡だらけの国で、大分見飽きたので、結局行かなかった。。